Union Européenne / Mercosur - L'accord d'association : une nouvelle ère pour les relations commerciales ?

Point au 18 septembre 2025

En bref :

Après 25 ans de négociations, l'Union européenne (UE) et le Mercosur[1] sont parvenus à un accord de coopération le 6 décembre 2024. Cet accord vise à créer une des plus grandes zones de libre-échange au monde, concernant plus de 700 millions de personnes.

La Commission européenne a validé le projet d'accord le 3 septembre 2025, qui doit encore être ratifié par les 27 États membres de l’UE et le Parlement européen.

Face aux critiques, notamment sur les questions environnementales et agricoles, un protocole additionnel, centré sur le développement durable, a été ajouté pour renforcer les engagements des deux parties.

Pour mémoire :

Le Mercosur est une zone de libre-échange créé le 26 mars 1991 par le traité d'Asunción.

Les relations entre l’Union européenne (l’«UE») et le Mercosur sont actuellement fondées sur l’accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d’autre part, signé à Madrid le 15 décembre 1995.

Le 13 septembre 1999, le Conseil de l’UE a autorisé la Commission européenne à ouvrir des négociations avec le Mercosur et a adopté des directives de négociation. Les négociations ont été conduites en concertation avec le groupe «Amérique latine et Caraïbes» du Conseil.

Les négociations ont duré plus de 25 ans :

- celles qui portaient sur le volet commercial ont été conclues, dans un premier temps, en juin 2019, et

- celles qui concernaient les aspects politiques et de coopération en juin 2020.

En 2023 et 2024, l’UE et le Mercosur ont mené des négociations sur des éléments supplémentaires, en particulier l’annexe du chapitre sur le commerce et le développement durable, comprenant des engagements renforcés en matière de déforestation ainsi que des dispositions accordant au Mercosur une plus grande souplesse en ce qui concerne certains engagements liés à la politique industrielle (marchés publics, par exemple).

L’UE et le Mercosur ont conclu les négociations relatives à l’accord de partenariat le 6 décembre 2024 à Montevideo, en Uruguay.

Le résultat négocié se compose de deux instruments juridiques :

- l’accord de partenariat UE-Mercosur, comprenant a) le pilier «questions politiques et de coopération» et b) le pilier «commerce et investissements»; e

- l’accord intérimaire sur le commerce, portant sur la libéralisation des échanges et des investissements. L’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire sur le commerce devraient être signés en même temps.

Les deux accords entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se seront notifié par écrit l’achèvement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cette fin.

L’accord intérimaire sur le commerce expirera et sera remplacé par l’accord de partenariat UE-Mercosur dès l’entrée en vigueur de ce dernier, à la suite de sa ratification par toutes les parties.

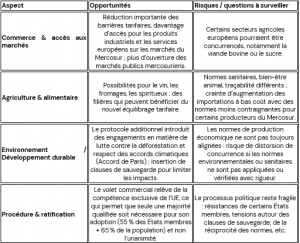

Que vont changer ces accords ?

L'accord a pour principal objectif de faciliter les échanges commerciaux entre les deux blocs économiques.

- Pour l'Union européenne: L'accord permettra de réduire les droits de douane pour des produits clés. Par exemple, les taxes sur le vin (actuellement de 15 %), la viande bovine (38 %) ou le fromage (30 %) seront abaissées

- Pour le Mercosur: En retour, l'accord facilitera l'entrée de produits sud-américains sur le marché européen, comme la viande, le sucre, le riz ou encore le soja.

L'accord comprend également un volet de coopération et un volet politique pour renforcer le dialogue entre les deux régions.

Enjeux majeurs pour les acteurs économiques :

Un accord qui fait débat :

Malgré son potentiel économique, l'accord est vivement critiqué.

- Impact environnemental : La principale préoccupation concerne la déforestation, notamment en Amazonie, qui pourrait être encouragée par une hausse des exportations de viande bovine et de soja.

- Concurrence agricole : Les agriculteurs européens craignent une concurrence déloyale de la part des produits sud-américains, qui ne sont pas soumis aux mêmes normes sanitaires et environnementales. Pour répondre à ces craintes, l'accord insiste sur le principe de précautionet la possibilité de mettre en place des clauses de sauvegarde pour protéger les filières les plus sensibles.

- Contexte géopolitique : L'accord est aussi perçu comme un outil stratégique pour l'UE afin de renforcer ses liens avec l'Amérique latine et de diversifier ses approvisionnements, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. L'Allemagne, par exemple, soutient l'accord pour son volet industriel et son importance géostratégique.

Ce que doivent anticiper les entreprises françaises / européennes :

- Veille normative : il sera crucial de surveiller les mises en œuvre concrètes, notamment des normes sanitaires, phytosanitaires, de traçabilité, de bien‑être animal.

- Clauses de sauvegarde : bien connaître les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent s’appliquer (temporairement limiter les importations, etc.) pour protéger certains secteurs.

- Performance environnementale : investir ou prouver des pratiques respectueuses de l’environnement pourra devenir un avantage concurrentiel, voire une condition d’accès à certains marchés ou contrats.

- Adaptation des chaînes d’approvisionnementpour tenir compte des contraintes logistiques, des délais, des coûts liés aux normes, aux certifications ou aux contrôles.

- Sensibilité géopolitique et réputationnelle : les entreprises devront être sensibles à l’image liée à la durabilité et au respect des engagements climatiques, en particulier dans les échanges avec le Mercosur.

Et après ?

La route est encore longue avant une entrée en vigueur.

- Ratification européenne : Le projet doit maintenant être approuvé par les 27 États membres de l'UE au sein du Conseil, puis par le Parlement européen. Un vote est acquis si 55 % des États (15 sur 27), représentant au moins 65 % de la population de l'UE, se prononcent en faveur du projet.

- Ratification nationale : Ensuite, les parlements nationaux des pays du Mercosur et de l'UE devront à leur tour ratifier l'accord.

Ce processus complexe prendra plusieurs années, et l'issue reste incertaine en raison des fortes oppositions, notamment de la part de la France, de l'Irlande et de l'Autriche, qui ont émis des réserves sur le texte.

Pour aller plus loin :

- Proposition de décision du Conseil (3.9.2025 COM(2025) 356 final)

- ANNEXE de la Proposition de décision du Conseil (3.9.2025 COM(2025) 357 final)

- https://www.vie-publique.fr/en-bref/300018-accord-ue-mercosur-le-traite-valide-par-la-commission-europeenne

- Rapport du FMI (07-2025) : « Perspectives de l’économie mondiale »

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2025/07/29/world-economic-outlook-update-july-2025

[1] Le MERCOSUR initialement mis en place par l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, puis rejoint par le Venezuela (actuellement suspendu depuis 2016) et la Bolivie (en cours d’adhésion). Seuls l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay sont parties à l’accord de partenariat UE-Mercosur.

Un article rédigé par Cristelle ALBARIC du département International